Entretien avec l'auteur la novella, Denis Colombi.

L’éditeur : Quelle est la genèse de ce texte ? Quel en a été le point de départ ? Quelle a été la première idée à te venir ?

Denis Colombi : Un premier point de départ, c’est sans doute ma fascination pour les robots géants, les Méchas. J’ai grandi dans l’ombre de Goldorak : la série est arrivée en France quelques années avant ma naissance, et a continué à être diffusée et à occuper les esprits pendant longtemps. Les Super Sentaï – Bioman et ses autres avatars – étaient aussi sur les écrans, ainsi que dans mes cadeaux d’anniversaires, tout comme, dans un style différent, les Transformers. Plus tard, j’ai découvert Evangelion dès ses premières diffusions en France, ainsi que Gunbuster sur la même chaîne. Cette imagerie occupe ainsi depuis longtemps un coin de mon esprit. Le deuxième point de départ, c’est que j’avais envie d’écrire un texte sur le travail – un de mes points d’intérêt en tant que sociologue – mais dans un contexte de science-fiction. J’ai donc cherché un point de vue sur les Méchas qui mette en valeur ce thème-là : finalement, je me suis arrêté sur l’idée des mécanos quand j’ai découvert, en faisant des recherches sur les équipages des bateaux de guerre, qu’ils étaient surnommés « graisseux » dans le jargon militaire. Le terme tranchait avec le côté souvent assez « propre » des Méchas dans les anime, et ça m’a donné envie de pousser dans la voie de la déconstruction : qu’est-ce qui rend possible ces robots géants, quel est la partie de l’histoire qu’on ne nous dit généralement pas ? Où sont les ouvriers qui ont construit tous ces couloirs que traverse Actarus lorsqu’il monte dans Goldorak ?

L’éditeur : Quelles ont été tes principales sources d’inspiration ? Dans quel état d’esprit as-tu imaginé cette histoire ? Dans quel contexte ?

Denis Colombi : Outre les histoires de Méchas, que j’ai déjà évoqué, il y a beaucoup d’inspiration qui viennent de la sociologie du travail et des organisations : des idées d’Howard Becker sur la nature collective du travail des artistes (appliquées, donc, aux pilotes des Méchas), d’autres de Michel Crozier sur la nature du pouvoir… J’aime bien la définition de la science-fiction par l’écrivain Daniel Drode : il dit, de mémoire, que c’est « une littérature sur les idées ». C’est à peu près comme ça que j’ai conçu ce texte, en partant des idées et de la façon dont je pouvais à la fois les mettre en scène et en tirer une histoire – le but étant de ne pas en faire un cours de socio, puisque je peux déjà faire ça ailleurs ! Mais je me suis quand même amusé à construire des hypothèses et à essayer d’en voir les conséquences logiques. Enfin, une dernière inspiration qui se trouve aussi dire beaucoup de mon état d’esprit en écrivant, c’est mon métier d’enseignant. Finalement, dans mon texte, il est question d’une profession dont le travail, pourtant essentiel, est invisibilisé et méprisé par sa propre hiérarchie…

L’éditeur : En quoi a consisté ton travail de recherche ou de documentation ? Sur quel(s) sujet(s) / thème(s) as-tu travaillé en particulier ?

Denis Colombi : Mon premier travail de documentation a consisté… à revoir Evangelion ! Mais aussi à lire quelques classiques de la « science-fiction militaire » à côté desquels j’étais passé, notamment Etoiles, garde-à-vous ! de Robert Heinlein (que l’on connaît surtout par son adaptation ciné qui a gardé le nom original : Starship Troopers) et La guerre éternelle de Joe Haldeman. Puisque mon histoire se passait au sein d’une organisation militaire (et que j’appartiens à une génération qui a échappé au service militaire...), je me suis tourné vers des auteurs qui en avaient eux-mêmes fait l’expérience avant de transformer celle-ci en roman. J’ai aussi lu des travaux de sociologues et des témoignages portant sur le travail sur les vaisseaux de guerre. En gros, je voulais faire se rencontrer les Méchas avec un certain réalisme, donc j’ai lu de la pop culture et des sciences sociales – ce qui est en fait mon activité quotidienne normale...

L’éditeur : Combien de temps t’a-t-il fallu pour écrire ce texte ? As-tu suivi une méthode spécifique ? Avais-tu un plan précis en tête, ou suivais-tu ton imagination à mesure que l’histoire avançait ?

Denis Colombi : L’écriture du premier jet a dû me prendre à peu près deux mois. Le temps de préparation et ensuite de reprise du texte est par contre plus difficile à évaluer. Disons, six mois, peut-être ? Question méthode, la seule que j’ai appliqué est emprunté à Terry Pratchett qui, dans une interview, disait qu’il s’était imposé d’écrire au moins 400 mots par jour. L’objectif en nombre de mots est sans doute moins important que le principe d’écrire tous les jours. C’est en tout cas ce que je fais quand j’ai besoin d’avancer sur un texte : bon ou mauvais, écrire quelque chose, y revenir plus tard au besoin, mais écrire. Cela marche sans doute d’autant mieux pour moi que je n’ai généralement pas un plan au cordeau – que ce soit pour un texte de fiction ou non d’ailleurs. Je réfléchis et j’invente surtout en écrivant. Bien sûr, j’avais une idée de la direction générale où je voulais aller : les pilotes qui perdent en popularité, les Anges, tout ça étaient des éléments que j’avais en tête dès le départ. Mais le plus gros est quand même venu au fur et à mesure, et notamment la fin, puisque j’ai commencé à écrire sans savoir exactement quand l’histoire se terminerait.

L’éditeur : Parle-nous un peu des héros de cette histoire. Comment sont-ils nés ? Et ton regard sur eux a-t-il changé au fil de l’écriture, au-delà de ce que tu avais prévu ?

Denis Colombi : La narratrice est née au moment où j’ai commencé le texte. Je savais bien sûr qu’il fallait quelqu’un pour raconter l’histoire, que ce serait une femme et qu’elle serait mécanicienne. Mais pour ce qui est de sa voix et de sa façon d’aborder les choses, je les ai défini au fur et à mesure que j’écrivais. Elle aurait pu être beaucoup plus sombre ou au contraire beaucoup plus légère et distante. Pour ce qui est des autres personnages du texte, ils sont surtout construits en fonction de modèles de fiction, pour représenter une certaine évolution dans les héros des histoires de Mécha – et peut-être dans les héros tout court : le « Major Tom » (dont le surnom n’a d’autre signification que mon amour pour la musique de Bowie) a l’apparence d’un protagoniste stéréotypé du cinéma hollywoodien de l’âge d’or, Raya évoque évidemment Rei d’Evangelion et tous les personnages d’ados torturés et étranges mais finalement attachants. J’avais envie d’inclure une sorte de méta-commentaire sur les histoires que l’on raconte et le rôle qu’elles jouent dans notre façon de percevoir le monde.

L’éditeur : As-tu eu des surprises lors de la rédaction de ce texte ? Des idées qui ont surgi lors de la phase d’exécution, et auxquelles tu ne t’attendais pas du tout lorsque tu en as commencé l’écriture ?

Denis Colombi : La fin ! Comme je l’ai dit, je ne savais pas trop où l’histoire s’arrêterait quand j’ai commencé à écrire. C’est venu au fur et à mesure, à un moment où cela me semblait naturel. Je pense que la fin est un peu ambigu et cela me semble correspondre au ton général. Ce n’est pas une histoire d’héroïsme, je ne voulais pas une fin définitive et certainement pas que les Titanides soient vaincus et que la paix revienne sur Terre. D’ailleurs, je ne voulais pas intégrer une explication univoque de pourquoi les Titanides attaquent. Ils sont là, il faut lutter contre, et les enjeux de l’histoire sont ailleurs, du côté des humains et de ce que l’on fait avec cette situation.

L’éditeur : Quel message cherchais-tu à faire passer à travers cette histoire ? Quel est le propos sous-jacent de ton œuvre ?

Denis Colombi : Sans doute que le monde ne repose pas sur quelques géants qui nous prêteraient leurs épaules mais sur tout un tas de nains qui bossent dans l’ombre pour le faire tourner. Une idée qui me fascine, c’est que le travail est nécessairement collectif. OK, j’ai écrit ce texte, mais il doit beaucoup à différentes sources d’inspiration, et il doit encore plus aux éditions 1115 qui lui permettent d’exister auprès des lecteurs, et il doit aussi à ces lecteurs ou au moins à la façon dont je les imagine – et en remontant encore un peu, on peut dire qu’il doit à l’existence de différents fandoms, au travail de l’école qui fait qu’il y a des gens pour le lire, et au fonctionnement général de la société qui me permet d’avoir eu du temps pour le produire. De la même façon, les Méchas ont un pilote, mais celui-ci n’est rien sans ses mécanos, rien sans tout un tas de gens dont on ne soupçonne pas l’importance. Cette interdépendance au travers du travail, on a tendance, je crois, à l’oublier. Et c’est de ça dont je voulais parler.

L’éditeur : Pourrais-tu partager quelques références (livres, documents, personnalités, musiques, films, sites ou pages internet, etc.) en lien direct avec ce texte, afin que nos Voyageurs Littéraires puissent pousser plus avant leurs recherches et découvrir certaines facettes cachées de ton histoire ?

Denis Colombi : Certaines sont assez évidentes, je crois : si vous n’avez pas encore vu Pacific Rim, arrêtez tout et allez le visionner. Guillermo del Toro n’a pas eu l’oscar pour le bon film (même si j’aime beaucoup aussi La Forme de l’eau, qui parle lui aussi du travail invisible du reste). Mais je peux aussi recommander un classique de la sociologie, Les Mondes de l’art d’Howard Becker, qui aborde justement le caractère collectif du travail artistique, a priori l’un des plus individualisé qui soit. En bande-dessinés, la thématique du Mécha a été traité avec beaucoup d’intelligence et d’originalité dans Le dernier Atlas de Vehlmann, De Bonneval, Tanquerelle et Blanchard : une uchronie où la France a développé puis abandonné des robots géants nucléaire dont l’un d’eux va devoir reprendre du service. Pour retrouver l’ambiance du travail sur un grand bâtiment, on peut lire le reportage dessiné de Raynal Pellicier et Titwane, sur le Charles de Gaulle. Et s’il fallait une bande-son à mon histoire, ce serait idéalement la reprise du Potemkine de Jean Ferrat par Ludwig von 88.

Création de la couverture

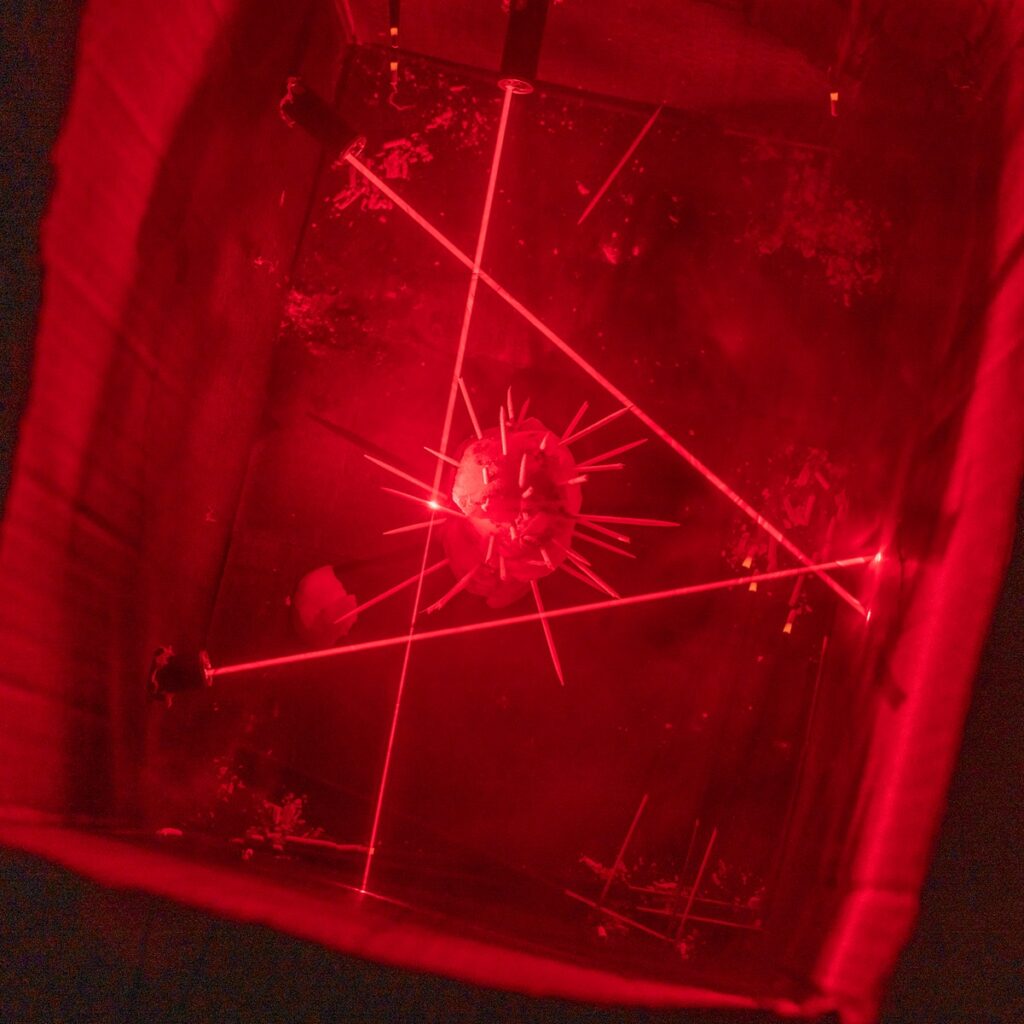

Pour illustrer la novella de Denis Colombi, nous décidons d'office de reprendre une scène du texte, pages 38-39, celle du Titanide coincé entre trois lasers, donnant lieu à la création du symbole des Anges. Pour ce faire, nous commençons par commander trois lasers identiques.

Ensuite, nous prenons un vieux carton que nous passons au noir grâce à une bombe de peinture, et que nous trouons en trois endroits pour placer les lasers en triangle.

Maintenant, il nous faut une forme simple, assez grosse et difforme pour être hérissée de pics et placée entre les trois lasers. Nous testons plusieurs solutions, nous tentons même l'impression d'une créature en résine, mais aucun des résultats ne nous convient, car nous souhaitons que l'espace entre les trois lasers soit assez occupés pour que la forme se voie correctement. Au final, nous optons pour la simplicité et le côté rudimentaire de la pomme de terre germée et couverte de cure-dents.

Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est cette solution simple et un peu grotesque qui fait le mieux le "job", comme qui dirait. Ainsi, nous pouvons remplir le carton de bâtons d'encens allumés et le couvrir d'une vitre pour commencer la séance photo. Et dès le début, il s'avère que le résultat est exploitable.

Les lasers tracent des lignes bien lisibles, la forme au centre occupe bien l'espace, nous allons pouvoir retoucher l'image pour obtenir la couverture que nous visions. Comme quoi, les solutions les plus simples sont parfois les meilleures.